|

Cette fois plus de doute possible notre destin étai scellé, il nous fallait tout abandonner en quittant notre terre natale tandis que sur les murs de nos villes fleurissait les slogans sans équivoque : "La valise ou le cercueil".

Chaque familles, dans un réflexe naturel de survie, s'occupait de protéger les siens, préparant comme elles le pouvaient, dans l'urgence, leur départ, qui en bateau, qui en avion, tous pris d'assaut.

Certains résolus à sauver leur outil de travail s'embarquèrent sur des bateaux de pêche surchargés, prenant tous les risques, avec femme et enfants, sans instruments de navigation, longeant les côtes à destination des rivages espagnols, d'où, destin cruel, leurs ancêtres avaient embarqué dans l'autre sens, cent vingt ans plus tôt, fuyant la misère de leurs provinces d'origine.

Tant de sacrifices, de souffrances, d'acharnement à faire d'une terre inhospitalière et vierge, le paradis qu'elle était devenue pour nous, héritiers de ces valeureux pionniers.

Nous vivions les derniers instants sur notre terre natale, et, brutalement ce fut la désintégration dans une confusion dramatique et dans l'abandon par une mère patrie ingrate.

Pour ma part, étant déjà orphelin de père, m'étant assuré que maman et une vieille tante pourraient embarquer à Oran à destination de Marseille, j'acceptai l'offre généreuse et courageuse d'un officier de la Marine Nationale basé à Arzew, de nous accueillir sur un navire de la marine en partance pour Toulon, mais seulement des hommes.

Après une dernière, longue et poignante effusion avec ma mère, je saisis une valise à la hâte et, sans me retourner, pressant le pas, le visage couvert de larmes je me dirigeais vers mon destin.

Une fois à bord j'appris qu'une famille incluant femmes et enfants avait été embarquée en grand secret, menacée de mort qu'elle était.

Ce n'est que 46 ans après, par hasard, grâce à internet, que j'apprendrai de qui il s'agissait.

D'Arzew, "Le Foudre" petit navire opérationnel se dirigea, ce 11 juillet, vers Alger où nous fîmes escale, pour, avec des risques importants, embarquer du matériel militaire avant de reprendre la mer vers Toulon où nous arrivâmes le 14.

|

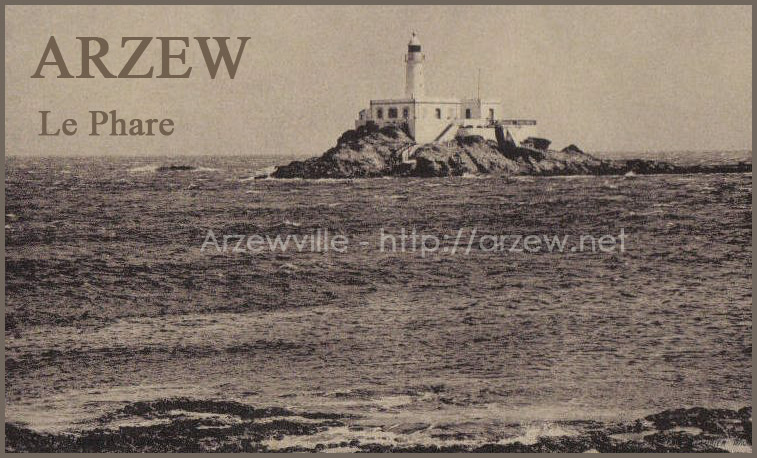

En doublant le phare de la passe du port d'Arzew je savais que je ne reverrai probablement plus mon village chéri, aussi l'ai-je intensément regardé jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point à l'horizon. Autour de moi tous mes compagnons d'infortune pleuraient en silence plus que s' ils avaient perdu un être cher.

En mer il fait toujours plus frais et, comme j'étais parti très légèrement vêtu, short, tea-shirt et "chanclas", j'ouvris ma valise pour y récupérer des vêtements chauds. Quelle ne fut ma surprise lorsque je constatais, fort marri, qu'elle était bourrée..........d'affaires personnelles de ma maman !!!

Heureusement lorsqu'on n'a pas encore 20 ans, on supporte bien des choses, je n'allais pas me plaindre pour si peu de choses alors que j'étais entouré d'aînés effondrés, ne sachant même pas, pour la majorité d'entre eux, où aller en arrivant en métropole.

Qu'allions nous devenir ?

Vers quelles nouvelles épreuves nous dirigions nous ?

Comme j'avais un point de chute, à Cassis, chez ma petite cousine qui y avait son foyer depuis qu'elle avait épousé un militaire du contingent venu faire son devoir du côté de Perregaux, je pris rapidement le train, abandonnant mes compagnons, et rejoignis cette charmante station balnéaire entre Marseille et La Ciotat.

Portant mon chagrin, plus lourd que ma valise, je débarquais chez eux, dans la campagne, au milieu des vignes et des oliviers si familiers à mon enfance. Peu de temps après, je fus rejoint par maman qui, grâce à Dieu était arrivée saine et sauve et, pour l'heure, entourés d'affection, nous n'eûmes plus d'autre tracas.

Ma vie, ma triste vie s'écoule sans raison......

Ma petite cellule familiale reconstituée, il me restait à me mettre en quête d'un gîte, et d'un boulot pour assurer notre existence, soucieux de ne pas abuser de la généreuse hospitalité qui nous était spontanément offerte.

C'est là que j'ai mesuré la valeur des principes hérités de nos ancêtres et inculqués par des familles aimantes et des Maîtres dévoués auxquels je ne manque aucune occasion de rendre hommage.

Pendant ce temps une multitude de mes compatriotes débarqués à Marseille dans le dénuement le plus total affrontaient l'indifférence pour les uns, les brimades pour d'autres, d'un accueil qui, pour le moins ne fut pas chaleureux.

Dans cette grande Ville "la putain de son Maire" comme disait un de mes amis, ce fut déplorable, les dockers plongeant volontairement les maigres affaires de ces malheureux dans les eaux du port, quand ils ne les pillèrent pas.

Le "Gastounet" en question clamait jusque dans les travées de l'Assemblée Nationale où ce mafiosi siégeait, qu'il eût mieux valu que nos bateaux coulassent au beau milieu de la méditerranée, que nous n'étions pas les bienvenus dans sa bonne ville, que nous n'avions qu'à nous recycler vite vite ailleurs, alors qu'il y accueillait les maghrébins à bras ouvert.

Comme tant de français métropolitains il oubliait simplement que sa bonne ville sous la garde de "sa bonne mère" doit sa liberté à nos parents et aux goumiers venus d'Afrique lorsqu'elle vivait sous le joug nazi, sous le commandement des généraux De Lattre de Tassigny et de Montsabert dont le fanion trône dans la basilique précitée.

La France, grande et généreuse rejetait ses enfants après les avoir trahis, abandonnés, salis, persécutés, empêchant les harkis fidèles parmi les fidèles de sauver leur vie en regagnant ce pays ingrat pour lequel ils s'étaient battus jusqu'au sacrifice suprême, mettant eux aussi leur peau au bout de leurs idées. Quelques uns purent être sauvés à l'initiative d'officiers courageux bravant les consignes félonnes de leur hiérarchie, ne pouvant se résoudre à condamner à mort de si vaillants combattants ayant servi, avec gloire, sous leurs ordres.

Des centaines de milliers d'autres furent, hélas, tout simplement aux couteaux des égorgeurs. Ceux qui échappèrent au massacre furent regroupés dans des camps de fortune ou plutôt d'infortune, véritables ghettos concentrationnaires, afin qu'ils ne puissent contaminer la jeunesse locale.

Avec maman, nous étions rendus à accepter tous les petits boulots qui se présentaient, toutes les tâches saisonnières comme les vendanges afin non pas de vivre, mais de survivre. Nous avions trouvé une famille compatissante, à Roquefort la Bédoule, qui accepta de nous louer à un prix raisonnable un petit logement de leur propriété.

Il me restait encore à trouver un boulot durable et rémunérateur me permettant d'éviter à maman de continuer à trimer comme nous le faisions sans assistance.

Plein de naïveté, propre à la jeunesse sans expérience, je décidais d'aller à Marseille au siège des Raffineries de soufre Réunies, papa étant décédé en activité dans l'une de leurs usines.

Je m'étais imaginé, pauvre de moi, qu'ils me feraient une fleur en adéquation avec le niveau de mes études, car je n'étais encore qu'un étudiant.

C'est le coeur serré, mes illusions envolées; que je repris le chemin du retour après une entrevue qui ne m'avait laissé aucun espoir.

Maman me consola, toujours plus forte malgré les épreuves et nous avons continué à tout faire pour nous en sortir, sans rien demander à personne.

Toutefois cela ne pouvait durer, dans une région où j'aurais pourtant aimé me fixer, mais où l'avenir se montrait trop incertain, envahie qu'elle était par mes compatriotes en détresse qu'on hésita pas à qualifier de vacanciers.

Ils étaient là ces "colons exploiteurs", hier décriés, accablés, aujourd'hui misérable cohorte en pleurs, le baluchon sur le dos comme leurs lointains ancêtres "los caracoles", observés comme des bêtes curieuses par une population hostile, sans aide, sans réconfort si ce n'est qu'exceptionnellement.

Ah !! elle était belle la France que nous découvrions malgré nous dans la souffrance que nul ou presque ne cherchait à apaiser, hier patrie chérie, aujourd'hui amère patrie

Nous l'avons payé cher, au prix le plus fort ce bonheur gratuit que nous connaissions là bas. Mais quel péché avions nous donc commis pour être ainsi punis, sinon celui d'avoir aimé passionnément notre pays et son drapeau ?

Pourquoi Dieu nous avait il abandonnés ainsi, permettant ce déni de justice et le massacre de tant d'innocents ?

En Algérie flottait un drapeau désormais étranger, des manifestations de joie se transformaient en violence aveugle, irraisonnée, brutale à l'égard de ceux qui n'avaient encore pu, pour diverses raisons, s'échapper.

Je saurais plus tard quel sort funeste fut le leur, traqués, arrêtés, battus, torturés, violés, vidés de leur sang, leurs dépouilles jetées dans des décharges, et tout cela sous les yeux des forces armées françaises dont les ordres du criminel Général Katz interdisaient d'intervenir.

Un crime et quel crime de plus, ce refus de secourir des compatriotes français en danger de mort, et quelles morts, sans parler des enlèvements.

Beaucoup d'innocents périrent ainsi ou disparurent sans que personne ne connaisse leur sort, en ce début de juillet 1962.

La rancune du locataire de l'Elysée était si grande qu'il exerça une répression violente contre les officiers et soldats, nos héros, dont certain furent conduits devant le peloton d'exécution, perdant la vie mais non l'honneur.

Des années plus tard le Président Boumedienne se vantait de détenir des milliers d'otages français dont il proposait au gouvernement français de négocier la libération.

Hélas Pompidou laissa cette proposition sans réponse !!

Reprenant les paroles du dernier Maréchal de France, le Pieds-Noirs, Alphonse Juin, héros de Monte Cassino, je crie haut et fort :

"La France est en état de péché mortel, un jour elle paiera pour tous ses crimes"....Amen.

Antoine Gutierrez d'Arzew

|